「実務経験を積んだので電験二種の認定取得に興味がある」

「電験二種の認定の条件を満たしているか知りたい」

こんな方に向けて記事を書きました。

どーも、つね(@output21599994)です。

今回は電験二種の認定取得について調べたので紹介します。

私の職場には、電験二種を認定で取得した方が3名いるので、

経験者から聞いたことを交えて説明します。3部構成でまとめています。

【徹底解説】電験二種認定を受けるための2つの条件

2021年10月に面談を行い、申請の許可をいただけたので、こちらの記事もご覧ください。

今回はSTEP1の認定を受けるための条件について、まとめました

一次情報

以下、5サイトを参考にしました。

第二種電気主任技術者の資格取得フロー(電気技術者センター)

学歴又は資格及び実務の経験の内容(日本電気技術者協会)

電気保安関係国家資格の申請の手引き(関東東北産業保安監督部)

電気事業法の規定に基づく電気主任技術者認定校一覧(経済産業省)

電気主任技術者認定基準に規定する授業科目及び履修単位(規定単位例:九州大学)

私が電験三種を四科目一発合格した際に使用した参考書も紹介しておきます。

電験二種の認定を受けるための条件

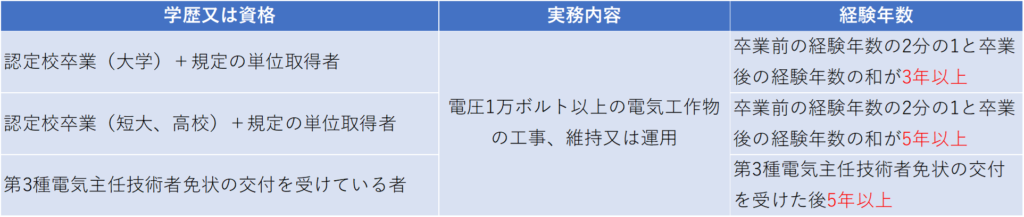

下記表にまとめました。認定を受けるにはパターンが2つあり、

学歴もしくは電験三種と実務経験が必要です!

パターン①認定校+規定の単位取得+実務経験の場合

①ご自身の出身校が、認定校かどうか確認しましょう。

電気事業法の規定に基づく電気主任技術者認定校一覧(経済産業省)

②認定校であれば、規定の単位を取得しているかどうか、ご自身の大学のHPで確認しましょう。

以下、私の出身の九州大学の規定単位について例で紹介します。

現在、電気系の学生の方は、電気主任技術者が必要な仕事をするかどうかは別として、必ず、規定単位を取得するようにしましょう!電験の威力は学生時代はなかなかわからないものです。後で泣いても遅いので、だまされたと思って、備えておきましょう!(規定単位が足りない場合、その不足単位に該当する一次試験に 合格すればその単位を修得したとみなされます!)

③実務経験を確認しましょう

電圧1万V以上の電気工作物の工事、維持、又は運用の経験が必要です。大卒であれば3年、高卒、短大卒であれば5年必要です。

私は認定校卒、規定単位取得、3年の実務経験(66kVの電気工作物の運用)になり、電験二種を取得いたしました!試験の難易度・価値を考えるとかなりお得に取得することができました。

パターン②電験三種+実務経験の場合

こちらは学歴等は不要で、電圧1万V以上の電気工作物の工事、維持、又は運用の経験が5年必要です。

認定の申し込み方法についてもまとめているので是非見てくださいね。

以上、皆様の参考になると幸いです。

認定取得について、ご質問がある方はTwitterのDMにてご連絡ください!

つね(@output21599994)

コメント